メディカルダイエット(肥満治療)

医療の力で自然に食欲をコントロール!

- 国が承認した正規の肥満治療薬

- 平均で15%の減量

- 医学的根拠のあるダイエット

当院では、膝や腰等の負担軽減を目的とした、体重減少をサポートする治療を行っております。

肥満症治療薬「ウゴービ®」は、厚生労働省に承認された、週1回の自己注射によるダイエット治療薬です。医療機関管理のもとで使用することで、安全で効果的な減量をサポートします。

- ※自費診療

- ※対象:20歳以上かつBMI 25以上

- ※当院では糖尿病の方は対象外としております。

整形外科ならではの専門チームの力

当院の肥満治療では、国家資格を持つ管理栄養士と理学療法士がチームに加わり、食習慣と運動習慣の改善もサポート致します。リバウンドしにくい知識と習慣が身につきます。一人で頑張る必要はありません。

ウゴービ®とは?

about wegovy

ウゴービは、持続性GLP-1受容体作動薬であるセマグルチドという成分のお薬です。

GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)は、もともと私たちの体内にあるホルモンです。GLP-1は、食事を摂取すると小腸から分泌されるホルモンで、すい臓からインスリン (血糖値を下げるホルモン) を出すように働きかけます。GLP-1受容体作動薬は、体内のGLP-1と94%同一構造で分解されにくく設計されており、週1回の注射で効果が持続します。血糖値を下げるだけでなく、食欲を抑制することで体重減少の効果が期待できます。

臨床試験では、食事療法や運動療法と併用することで平均15%前後の体重減少が報告されており、高い減量効果が期待されています。

なぜ痩せるのか?~ウゴービの作用メカニズム~

〇食欲中枢作用

脳の視床下部という場所には、摂食調節中枢が存在します。

そこにウゴービが作用することで、

- 食欲中枢の抑制: 「食べたい」という欲求そのものを減少させます。

- 満腹中枢の活性化:少量の食事でも満腹感を得られやすくなります。

「空腹感を我慢する」のではなく、「食べたいという意識そのものを弱める」のが最大の特徴です。

〇消化管(胃排出遅延)作用

ウゴービは、胃の動きを抑え、胃内容の排出を遅らせます。食べた物が胃に長く留まるため、少量の食事でも満腹感が持続しやすくなります。これにより、間食や過食の欲求が減少します。

〇代謝改善効果

- 白色脂肪細胞を褐色脂肪細胞へ変換:エネルギーを熱として放出する褐色脂肪細胞を活性化します。

- 基礎代謝の増加:安静時でもより多くのカロリーを消費するようになります。

- 脂肪燃焼の促進:アディポネクチン(善玉ホルモン)の分泌増加により、脂肪を燃焼しやすくします。

- 体脂肪蓄積の抑制

これらの作用により、基礎代謝の向上と、体脂肪量の減少効果が得られます。

ウゴービの有効性

ウゴービ投与による減量効果は平均10~15%(1年~1年半で)が目安です。

ウゴービの臨床試験における平均体重減少量と期間は、複数の国際・日本人試験で以下のように報告されています。

・STEP 6試験(日本・東アジア人を含む試験)

| 対象 | 日本人を含む東アジア地域の肥満患者 |

|---|---|

| 投与期間 | 68週間(約1年4か月) |

| 結果 | ウゴービ2.4 mg群:平均 −13.2%(83%の患者が5%以上の体重減少を達成し、61%の患者が10%以上の体重減少を達成。) ウゴービ1.7 mg群:平均 −9.6% |

・STEP 1試験(国際共同試験 欧米中心)

| 対象 | 肥満成人約2000名 |

|---|---|

| 投与期間 | 68週間 |

| 結果 | ウゴービ2.4mg群:平均 −14.9%(約70%の被験者が体重の10%以上減少を達成) プラセボ群:−2.4% |

・SELECT試験(国際長期解析)

| 投与期間 | 約4年間(208週) |

|---|---|

| 結果 | 平均 −10.2%の減量を維持(約15か月まで減少し、以降安定) |

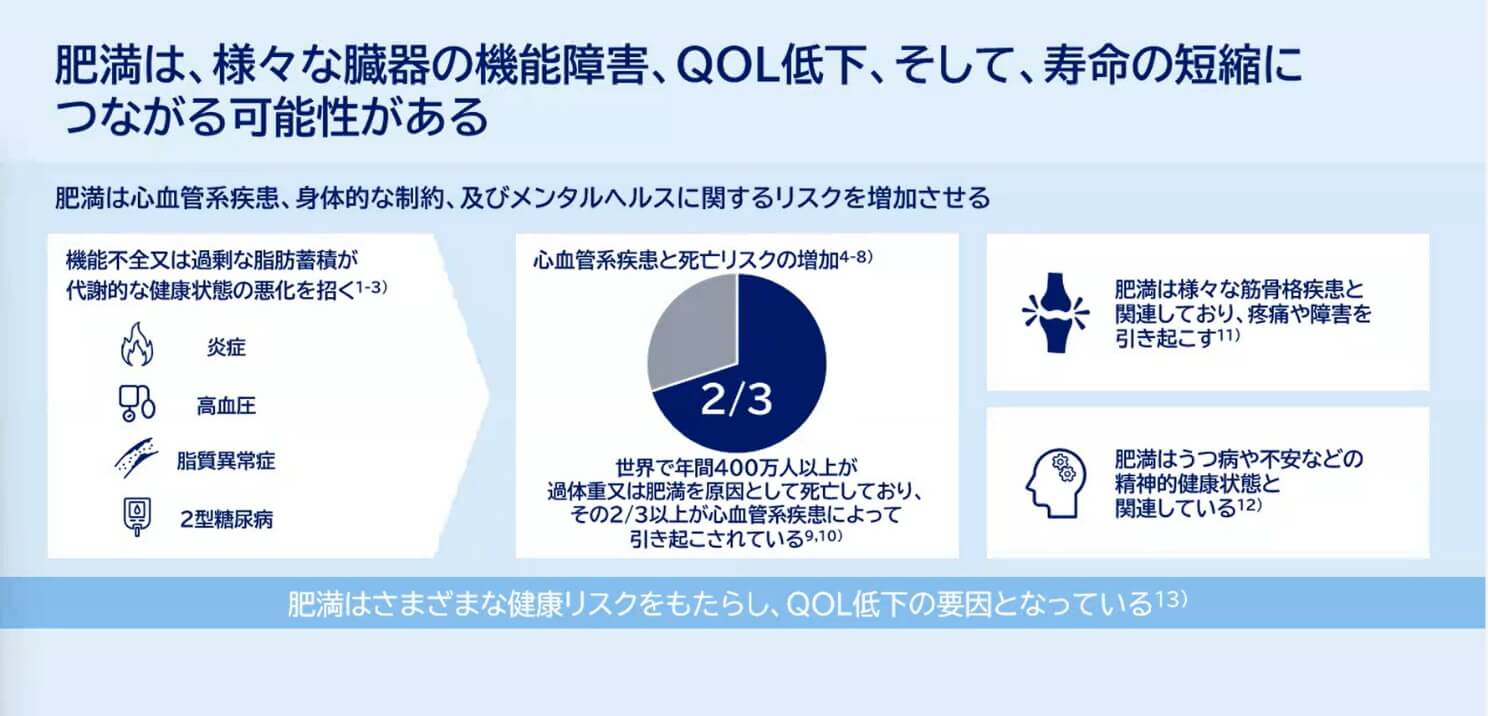

なぜ肥満を解消した方が良いのか?

(資料提供元:ノボノルディスクファーマ)

肥満は「体重が多い」だけのことではなく、医学的には脂肪が体にたまりすぎて健康に悪影響を与えている状態を指します。特におなかの内臓まわりに脂肪がつく「内臓脂肪型肥満」は、さまざまな生活習慣病の原因になります。

国際共同研究(IMPACT-O)において、日本における肥満症の実態に関する結果が示されています。

IMPACT-Oは、BMI 25以上の成人を対象に肥満症の現状などを調査したものです。日本人を対象とした研究では、18歳以上の成人約11万人(健康な肥満者6万8,567人、非肥満症4万3,278人)の医療情報が分析されています。その結果、肥満症がある人の約6割(56.4%)が、肥満に関連する健康障害を2つ以上抱えていることなどが判明しました。多く見られた肥満に関連する健康障害は、高血圧(54.9%)、2型糖尿病(39.5%)、脂質異常症(28.2%)でした。

これらは生活習慣病とも呼ばれており、心筋梗塞や脳梗塞など命にかかわる深刻な病気につながる可能性があるため、対応が必要です。

肥満によって、整形外科的には以下の問題が考えられます。

1. 関節への負担増大

- 荷重関節(膝・股関節・足関節)の負担増

体重が1 kg増えると、歩行時には膝関節に約3〜5 kgの余分な負荷がかかるとされます。

したがって、10 kgの体重増は膝関節への負担を毎歩30〜50 kg分増大させる計算になります。

これが長期的には変形性膝関節症・股関節症・足関節症の進行につながります。 - 筋・腱付着部へのストレス増加

肥満者ではアキレス腱や足底腱膜への負担が増し、足底腱膜炎・アキレス腱炎が慢性化しやすくなります。

2. 炎症・代謝障害による関節劣化

肥満脂肪組織は単なるエネルギー貯蔵庫ではなく、炎症性サイトカイン(IL-6, TNF-α, レプチン等)を分泌します。これらが滑膜炎・軟骨代謝障害を引き起こし、変形性関節症の進行につながります。

3. 脊椎疾患との関係

体重過多は、腰椎椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・変性すべり症などの明確なリスク因子です。肥満者は慢性腰痛・坐骨神経痛を高率に併発します。

4. 運動習慣・ADL維持の阻害

肥満は「運動が辛い→さらに動かない→筋力低下→関節悪化→さらに痛くて動けない」という負のスパイラルを作ります。

減量により関節痛が軽減し、運動習慣が再開しやすくなることは整形外科的にも大きな治療効果です。

当院での治療対象者

candidates

日本では BMI(体重kg ÷ 身長m²)25以上 を「肥満」と定義します。

BMI 25の例

150cm / 56.25kg 155cm / 60.06kg 160cm / 64.0kg 165cm / 68.06kg 170cm / 72.25kg 175cm / 76.56kg 180cm / 81.0kg

当院で治療対象となる方

- BMI 25以上

- 20歳以上

当院では治療対象外となる方

- 糖尿病治療中の方

- 本薬剤にアレルギーのある方

- 膵炎の既往歴のある方

- 重度胃不全麻痺等、重度の胃腸障害のある方

- 妊婦、妊娠している可能性のある方

- 授乳中の方

- 甲状腺髄様癌の既往のある方

- 甲状腺髄様癌又は多発性内分泌腫瘍症2型の家族歴のある方

治療方法

用法・用量

週1回の皮下注射です。通常0.25mgから投与を開始し、一般的には4週間の間隔で、0.5mg→1.0mg→1.7mg→2.4mgの順に増量し、以降は2.4mgを継続します。ただし、患者様の体重変化や副作用の程度により、増量の停止や減量を行います。

投与の目安

(資料提供元:ノボノルディスクファーマ)

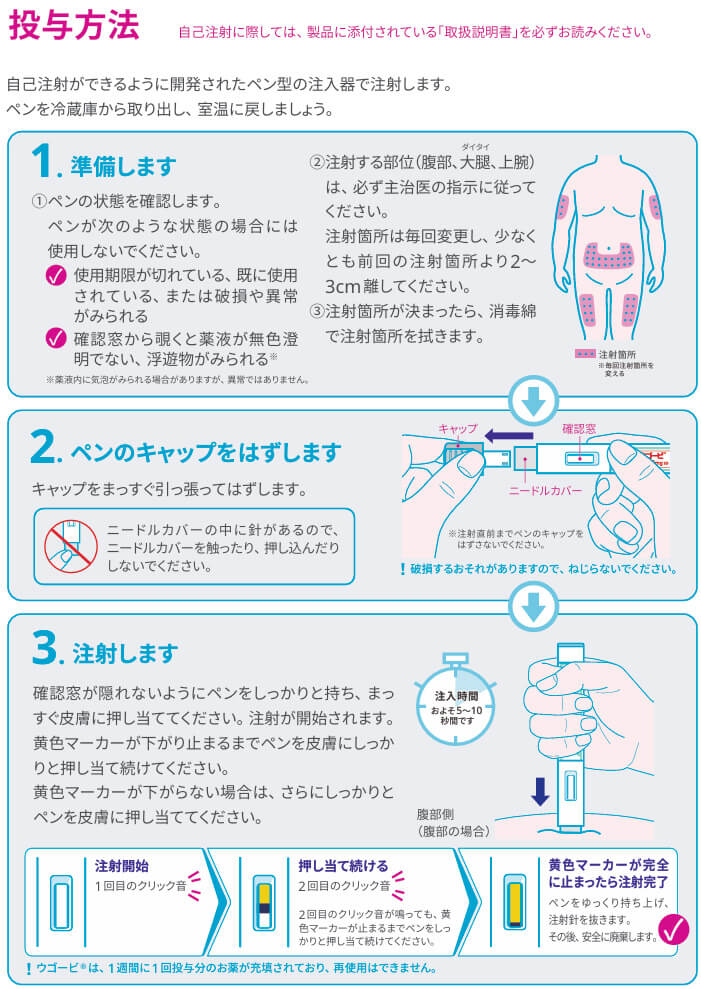

投与方法

ウゴービは、週に1回ご自身で皮下注射して頂く薬剤です。

誰でも簡単に自己注射ができるように開発されたペン型の注入器で、毎週決まった曜日に、食事の時間に関係なく注射をします。1本で4回分(1か月分)の製剤です。

投与部位は腹部、大腿部、上腕部となります。

自己注射の方法については、当院の看護師がマンツーマンで、模擬注射器等を用いて丁寧にご説明致しますので、何もご心配はいりません。ご自身で安心してできるようになるまでサポート致します。ご心配な方は、本番1回目を、院内で看護師のサポートの元で実施して頂くことも可能です。

(資料提供元:ノボノルディスクファーマ)

投与期間

当院では、1回の投与期間を最大68週(約1年6カ月)としております。これは68週以上連続で使用した場合の治験データが無いためです。半年間休薬の後、ご希望の方には治療を再開致します。

保管・廃棄について

処方された際は、寄り道せずにご帰宅ください。帰宅後は、速やかに冷蔵庫 (2~8℃) に保管をしてください。

使用後の注射器や注射針は、スタッフの指示に従って保管してください。来院頂いた際に回収させて頂きます。

通院頻度

原則1カ月に1回通院して頂きます。

お薬の用量に変更がなく、状態も安定している方には、2~3か月分まとめて処方も可能です。

栄養指導(無償・希望制)

ご希望の方には、国家資格をもつプロの管理栄養士による食事栄養指導も提供しており、食習慣の改善をサポート致します。当院のメディカルダイエットにおいて、食習慣の改善は必須と考えておりますので追加費用はかかりません。

ウゴービ処方のタイミングで栄養指導を実施致します。

回数・所要時間

| 開始~3カ月 | 月1回 30~60分 |

|---|---|

| 4~6カ月 | 月1回 約30分 |

| 7カ月以降 | 2カ月に1回 20~30分 |

- ※ご質問やご相談がある場合は、栄養指導日以外の日でも対応可能です。

当院の栄養指導における3つのポイント

1食事量減少に関する対策

- 食事量減少に伴い、必要栄養素が不足することがないように対策を行います。

- 体重減少に伴い筋肉量も減少してしまうことがないよう、適正タンパク質摂取量のご指導を行います。

2必要エネルギー量の確保

- 過度なダイエットによる、低エネルギー状態とならないように配慮します。

- 必要エネルギー量の提示と、タンパク質や脂質などの摂取量バランスについて指導を行います。

3食習慣改善の持続性をサポート

- 健康な体を維持できるように意識改善をサポート致します。

運動サポート(有償・希望制)

ご希望の方には、理学療法士による運動サポートを行います。こちらは有償となりますが、習慣改善のためにも推奨しております。

| 推奨回数 | 週1回 |

|---|---|

| 所要時間 | 50分 |

| 費用 | 2000円/回 |

当院の運動指導における3つのポイント

1安全で持続可能なプログラム

- 当院は医療機関であり、ジムのような高強度トレーニングではなく、安全性を最優先とした運動プログラムを提供します。

- 体重や関節の状態、既往歴などを考慮し、整形外科的に無理のない範囲での運動内容をご提案します。

- 週1回の運動指導を通じて、ご自宅でも継続できる習慣づくりをサポートします。

2ピラティスメソッドによるインナーマッスルの活性化

- 当院の運動指導は、ピラティスメソッドを中心に行います。

- 姿勢保持や関節の安定に関わる「コア」の筋肉を整えることで、正しい動作と代謝効率の改善を目指します。

- 筋肉量の維持・増加は基礎代謝の向上につながり、リバウンドしにくい体づくりをサポートします。

3日常生活に根づく運動習慣のサポート

- ご自宅でも行える簡単な有酸素運動(ウォーキングや軽めのエクササイズなど)を指導し、無理なく続けられる工夫をお伝えします。

- 「週1回の運動指導」がきっかけとなり、ご自身のペースでお好きなエクササイズを続けられる習慣へと発展することを目標としています。

- 身体が変わることを実感しながら、健康維持とダイエットを両立できるようにサポートいたします。

副作用

ウゴービの使用者で最も多く見られるのは、以下のような消化器系の副作用です。

- 吐き気・悪心

- 下痢

- 便秘

- 嘔吐

- 腹痛

- 食欲減退

これらの症状は、特に治療を開始した初期や、用量を増やしたタイミングで現れやすい傾向があります。多くの場合、体が薬に慣れてくるにつれて症状は軽減していきますが、日常生活に支障をきたすほどつらい場合は、我慢せずにご相談ください。

臨床試験での副作用発現率

| 1.7mg投与時 | 下痢19.0%、便秘18.0%、吐き気15.0% |

|---|---|

| 2.4mg投与時 | 便秘24.1%、吐き気15.6%、下痢13.1% |

費用(税込)

| ウゴービ皮下注0.25MD(4週間分) | 16,600円 |

|---|---|

| ウゴービ皮下注0.5MD(4週間分) | 23,200円 |

| ウゴービ皮下注1.0MD(4週間分) | 33,600円 |

| ウゴービ皮下注1.7MD(4週間分) | 42,100円 |

| ウゴービ皮下注2.4MD(4週間分) | 53,400円 |

GLP-1受容体作動薬を用いた自由診療について(重要事項)

当院で行う肥満治療は、公的医療保険の適用外である自由診療です。GLP-1受容体作動薬を用いた治療に関しては、医療広告ガイドラインに基づき、以下の点をご確認ください。

- 当院で使用するウゴービは、日本国内で肥満症治療薬として正式に承認されており、国内の医薬品卸業者から適正に仕入れております。

- 米国FDA(米国食品医薬品局)など、諸外国でも肥満症や糖尿病の治療薬として承認されており、一定の有効性と安全性が確認されています。ただし、長期的使用におけるすべてのリスクが明らかになっているわけではありません。

- 本治療は自由診療のため、万が一重篤な副作用が生じた場合でも、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

よくある質問

faq

- 注射は痛くないですか?

- 極細の針を使用するため、痛みはほとんどありません。多くの方が「思ったより全然痛くない」とおっしゃいます。

- どのくらいで効果が現れますか?

- 個人差はありますが、多くの方が1-2週間で食欲の変化を実感し、1ヶ月で体重減少を実感されます。

- 副作用が心配です

- 軽微な副作用は徐々に改善することが多いです。

- 治療を中止したらリバウンドしますか?

- ウゴービの使用を中断すると、薬によって抑えられていた食欲が元に戻るため、リバウンドする可能性があります。しかし、適切な生活習慣を身につけていれば、急激なリバウンドは起こりにくいです。当院では、栄養指導と運動サポートを通じて、リバウンドのリスクを最小限に抑えられるよう、健康的な習慣が身につくようにサポートしております。

- 他の薬との併用は可能ですか?

- 薬によっては注意が必要な場合があります。現在服用中の薬がある方は必ずお申し出ください。